The Legend of Zelda: A Link to the Past ist die Nummer eins meiner persönlichen Lieblingsspiele. Als ich es im Alter von sechs Jahren gemeinsam mit meinem Super Nintendo bekommen hatte, war es zwar nur eine nette Dreingabe neben Super Mario World, die mein Vater eigentlich für sich selbst gekauft hatte.

Nachdem ich für über zwei Jahre Speedruns in A Link to the Past gespielt habe, streame ich mittlerweile mindestens einmal pro Woche einen Randomizer für den Titel. Es ist vermutlich das einzige Singleplayer-Spiel, in das ich im Laufe meiner Gaming-Karriere diese Menge an Zeit hineingesteckt habe.

Auch sein direkter Nachfolger, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, war ein Dauergast in meinem Game Boy. Ocarina of Time war das erste Videospiel, für dessen Veröffentlichung ich echten Hype verspürt hatte, ich konnte es kaum erwarten, bis Weihnachten 1998 da war und ich den Titel auspacken durfte. Dasselbe geschah auch mit Twilight Princess, dem Spiel, das ich mir am ersten Tag zu meiner Wii gekauft hatte.

The Legend of Zelda und ich hatten immer ein sehr gutes Verhältnis. Zwar taugten mir ein paar Spiele der Reihe weniger als andere, aber wirklich enttäuscht wurde ich nie. Und als Nintendo angekündigt hatte, dass mit Breath of the Wild ein großes Open-World-Zelda in der Mache ist, war ich natürlich auch Feuer und Flamme. Jedenfalls zuerst.

Das ist NICHT mein Zelda …

Je mehr Nintendo von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt hatte, desto weniger hatte ich Lust auf den Titel: Man hat nicht die ikonische, grüne Tunika an? Waffen brechen nach wenigen Angriffen und müssen neu eingesammelt werden? Kochen? In meinem Zelda-Game?

Es wirkte alles auf mich, als wollte Nintendo hier The Legend of Zelda in eine Sparte packen, wo es nicht hingehört. Dem Trend der Survival-Games nachjagen, anstatt mir das zu geben, was ich mir gewünscht hatte: ein echtes Zelda-Game mit einer offenen Spielwelt.

Und auch als ich Breath of the Wild im Januar 2017 auf einem Presse-Event anspielen konnte, war ich nicht überzeugt. Ständig hatte ich das Gefühl, nach Waffen suchen zu müssen, da die Stöcke und rudimentären Schwerter, die ich gefunden hatte, immer wieder zerbrachen. Zudem sollte es keine klassischen Paläste mehr geben. Zwar war von vier Story-Dungeons die Rede, aber viel von dem, was einen in früheren Zelda-Verliesen erwartet hatte, wurde nun in eine Vielzahl kleiner Schreine ausgelagert.

Zur Veröffentlichung der Nintendo Switch im darauffolgenden März gab es natürlich nicht wirklich eine große Auswahl an Spielen. Darum griff ich dennoch zu Breath of the Wild, was der einzige große Launch-Titel für den Konsolen-Hybrid war. Ich brachte das neue Nintendo-Gerät nach Hause, schloss es an, packte Zelda in den Modulschacht und bereitete mich mental darauf vor, ein paar zornige Tweets zu schreiben.

Das ist GENAU mein Zelda!

Und so kam es auch. Von den ersten 30 Minuten Spielzeit verbrachte ich einige zornige Minuten an meinem Smartphone. Mich störte, wie nervig das Kampfsystem ist: Wie zäh dessen Dynamik durch das ständige Brechen von Waffen ist, und wie ätzend es ist, dauernd in das Menü zu gehen, um mich zu heilen. Ich sprach davon, wie es gefühlt keinen richtigen Reward für den Kampf gibt. Außer einem Haufen zerbrochener Schwerter.

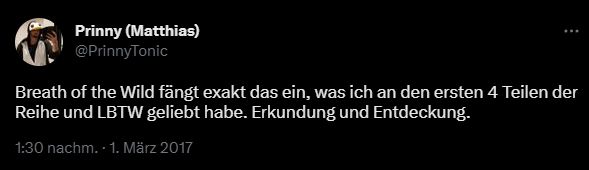

Und dennoch spielte ich weiter. Und weiter. Immer mehr wurde mir klar, dass ich falsch lag. Denn ich ging mit dem Mindset in das Spiel, dass es einfach kein richtiges Zelda-Game ist. Und es stellte sich schnell heraus, dass es genau das bot, was mich als Kind an A Link to the Past so fasziniert hatte: Zum ersten Mal seit Ewigkeiten verspürte ich den Drang, die Welt zu erkunden, meine eigenen Lösungen zu finden, ohne dass mir das Spiel vorkaut, was zu tun ist. Ich hatte sehr früh erste Momente, bei denen ich Herausforderungen kreativ und durch Experimente lösen konnte.

Und ich fühlte mich wieder wie der kleine Matthias, der ein kniffliges Overworld-Rästel auf dem Super Nintendo gelöst hatte. Es war auch an dieser Stelle, als ich kleinlaut einem meiner Freunde eine Nachricht geschickt habe: „Ich wollte es hassen. Aber es ist leider gut.“

Etwas, das sich auch Tage später nicht ändern sollte. Als ich das erste Mal das Tutorial-Areal verlassen konnte und sich die Spielwelt in ihrer gesamten Größe offenbarte, ließ ich ein echtes „Oh mein Gott“ erklingen. Und es wurde mir schnell klar, dass Breath of the Wild nicht nur ein echtes The Legend of Zelda ist, sondern die Art von The Legend of Zelda, die ich immer wieder gewollt habe.

Es ist ein Spiel, von dem mein kindliches Ich besessen gewesen wäre. Und auch ich konnte es für viele Tage nicht aus der Hand legen. Solange, bis ich zum ersten Mal den Abspann sehen konnte. Und das wurde von mir extrem hinausgezögert. Denn ich wollte eines nicht: dass es vorbei ist. Breath of the Wild war für mich ein Meilenstein. Und es war so gut, dass ich mir selbst mit einer verbissenen Antihaltung eingestehen musste, was für ein Meisterwerk wir hier bekommen hatten.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo

Ich kenne den Unterschied und weiß, was du meinst, denke aber, dass Lor auch an und für sich eine intrinsische Motivation sein kann. Allein in einer Welt zu versinken, sich in ihr zu verbeißen, mehr über sie erfahren zu wollen, das kann auch eine starke intrinsische Motivation sein.

Und wenn wir durch das Erkunden oder durch Sidequests mehr über die Welt erfahren und so ihre Historie in unserem Kopf zusammen basteln, so wandelt sich die extrinsische Motivation (die Sidequest/das Erkunden gibt mir mehr Lore zur Belohnung) in eine intrinsiche Motivation (ich weiß mehr über die Welt und kann mir ein klareres Bild schaffen).

So einen Effekt hatte ich ja erst bei Signalis. Ich liebe die Survival-Elemente so wie du, aber dadurch, dass ich weiter voran schritt, erfuhr ich durch das Erkunden und die Progression mehr von der Welt und der Geschichte. Dann konnte ich versuchen, die Geschichte zusammen zu puzzlen, Theorien in meinem Kopf erstellen, faszinierende Thematiken für mich entdecken.

Die zuerst extrinsiche Motivation wandelte sich für mich in eine intrinsische Motivation.

Auf der Ebene kann ich @WolfStark verstehen, dass man sich hier eine tiefere Lore wünschen kann.

Was BotW angeht, da ist es für mich leider so, dass es für mich persönlich auf jeder Ebene versagt hat.

Ich mochte das Erkunden an und für sich nicht wirklich, weil die Welt zu groß war und interessante Punkte zu weit auseinander.

Das, was ich entdeckt habe, hat mir keinen Spaß gemacht.

Ich wurde weder mit guten Geschichten, guter Lore oder überhaupt irgend etwas Interessantem belohnt.

Ich fand Hyrule als Welt ziemlich langweilig, daher konnte ich nicht in der Welt versinken (ich sehe es genau anders herum als @Somnium, ich selbst finde die Welt von Twilight Princess wunderschön, aber dieses Hyrule sehr öde).

Die Story hat mich ebenso kalt gelassen, also reichte sie auch nicht als Motivation.

Ich hatte also nichts, weder intrinsisch noch extrinsisch, woran ich mich festhalten konnte. Die Art der Motivation war also relativ egal, da mich nichts begeistern konnte.

Glaub mir, ich hasse Spiele auch nicht einfach so. Da muss schon viel zusammen kommen. Ich habe in meiner gesamten Videospiellaufbahn dutzende Spiele lieben gelernt, aber ich hasse insgesamt nur vier Games.

Und wie schon beschrieben hasse ich Breath of the Wild nicht für das, was es ist, sondern welchen Einfluss es auf die Industrie hatte.

Seit seinem Erscheinen gab es kein klassisches 3D-Zelda mehr, weder von Nintendo selbst, noch ein großes 3D-Zelda-Like von einem größeren Publisher und sogar meines Wissens nach nur ein einziges von einem Indiestudio (Oceanhorn 2 und das sieht so semi-gut aus).

Ich hungere nach neuem Futter und Breath of the Wild hat es mir weggenommen. Und dafür hasse ich es.

Gab bestimmt auch die längste Zeit genug Fans von klassischem Survival-Horror, die Resident Evil 4 gehasst haben dafür, was es dem Genre für eine lange Zeit angetan hat und das verstehe ich dann auch nur zu gut.

Aber vielleicht haben sich die Gefühle jetzt nach der Renaissance des Genres ja vielleicht beruhigt.

Ich hoffe, dass so eine Renaissance irgendwann auch für klassisches 3D-Zelda statt findet. Dann werden meine Gefühle zu BotW auch wesentlich weniger... extrem ausfallen.

Wie bereits erwähnt hassen kann ich wirklich nichts, ganz gleich was passiert. Es gibt auch Spiele die mich natürlich enttäuscht haben, und dementsprechend mich dazu gebracht haben sie nicht zu mögen, hassen dafür tue ich sie dennoch nicht. Aber ich. Möchte dir jetzt nicht sagen "Hey hass das Spiel nicht" ist natürlich deine Meinung dazu. Aber ich verstehe nicht wie man es hassen kann. Ich verstehe auch deine Einwände, weil ich sie mit dir sogar teile. Ist grad echt etwas schwierig darüber zu schreiben, weil mein Beitrag wirklich nicht dazu dienen soll jemanden zu widersprechen oder seine Meinung auszureden. Kurz gesagt im großen und ganzen verstehe ich was du meinst, aber das mit dem Hassen kann ich nicht nachvollziehen.

Lass es mich dir so erklären: Ein Spiel zu hassen (oder auch z.B. eine fiktionale Figur oder so) ist ein anderes Gefühl als eine echte Person zu hassen. Da sind nicht dieselben extrem starken Emotionen mit verbunden, es frisst mich nicht auf wie es "richtiger" Hass würde.

Sieh es eher als... sehr, sehr, sehr starke Abneigung diesen Spielen gegenüber.

Ich habe aber keine Lust, ständig sagen zu müssen "Ich habe eine sehr, sehr, sehr starke Abneigung gegenüber The Legend of Zelda Breath of the Wild". Also sage ich "Ich hasse es".

Man muss Gefühle gegenüber fiktionalen Dingen (zumindest bei emotional stabilen Menschen) einfach anders einordnen als gegenüber realen Personen oder Geschehnissen, das ist alles.

Vielleicht kann ich da in dem Punkt etwas "nachhelfen", wobei ich es auch super schwer finde das auch verständlich zu erklären, weil manchmal mag man einfach etwas. Ich mein versuche mal einen Farbenblinden Farben zu erklären und warum du sie so toll findest. Ähnliches Problem.

Aber für mich war das Spiel und vorallem die Open World so fasziniert aus dem Zusammenspiel aller Elemente, die halt eine frisches & neues Spielgefühl für eine Open World liefert. Als bsp. beschreibst du, das es halt keine wirklichen besonderen Belohnungen gibt, aber ich finde genau das ist ein Vorteil denn die Open World hat. Spiel nur so mal als Beispiel Witcher 3 und schalte alle Mapmarker ab etc und schalte später mal als Überprüfung wenn du schon zich Stunden drinn hast und du schon in neuen Gebieten bist, diese wieder an um zu sehen was du verpasst hast. Du wirst halt genug finden das du übersehen hast, selbst wenn du sehr Gründlich bist. Und bei mir war es dann so - das mir genau da Sachen gefehlt hatte die ich gebraucht und gesucht habe, Setteile und Waffen... Was im Endeffekt dann wieder dazu führt das man doch die Mapmarker anschaltet weil man nichts wichtiges verpassen will und sich dann eigentlich wieder durch eine Liste an Markern abarbeitet.

Bei BotW habe ich sowas nicht, da gibt es eigentlich selten was wirklich spezifisches zu finden, sondern mehr Belohnungen die in eine Mechanik reinfällt wie bspw. Koroksamen zum erweitern des Inventars. Und das wird zu einem Vorteil, weil du dich damit nicht mehr auf irgendwelche Marker konzentrieren musst, bei denen du wichtiges übersehen kannst, sondern du erkundest und genießt die Welt von dir aus, und stoßt natürlich über solche Sachen, und dadurch das du halt ein Überangebot an diesen Korok-Samen / Rätsel hast, isses jetzt auch nicht so wie bspw. bei Skulltula in Ocarina of Time wo dir bis Ende hin in 10er Schritten immer Belohnungen gegeben werden, das du ab Mitte oder Gegenende hin vielleicht doch wieder auf eine Checkliste zurückgreifen musst, damit du die restlichen findest die du übersehen hast, nein - du hast einfach mehr als genug das du eh eigentlich einfach darüber stolperst. -> Desweiteren, weil man hier bei BotW das Marker-System umgekehrt handhabt und dem Spieler die Möglichkeit gibt, selber die Marker zu setzen, interagiert und memoriert man die Welt anders, weil man nicht nach den Markern geht, sondern die Marker gehen nach eigenen Interessen. Das sind alles kleine und simpele Elemente, die aber teilweise so einen Impact auf die Spielerfahrung haben, genau wie das Kochen, wo du einfach nur 5 Gegenstände in die Hand nimmst und in einen Topf wirfst. Potenziell nicht viel anders als wenn du über Listen-System kochst, aber es macht trotzdem mit dem Ansatz das Kochen Persönlicher (und experementierfreudiger).

Aber zurück zum Erkunden: Wenn hier die Belohnung ausbleiben oder nicht so intensiv mit Aufgaben befüllt sind (nur mit kleineren Rätsel) -> Warum möchte man Erkunden. Lass mich einen kleinen Zwischeneinwurf mach: Was ist ein Grund warum sich Minecraft-Spieler bei ihren bauten die Stellen aussuchen, die sie Aussuchen? Weil es schöne Spots mit schöner Szenerie und Landschaften ist. BotW habe ich erkundet, weil ich die mich Immersiv in das Spiel eintauchen wollte, Landschaften (und die Grafik genießen), die Atmosphäre Atmen, interessante Spots, Points of Interest zu entdecken, und ein Stück Weit das Environmental Storytelling zu genießen. Ich weiß es gibt viele Leute, die diesen Aspekt nicht verstehen, weil das sind gerne mal Leute die über Spiele motzen mit übergroßen Weltkarten, die dann spärlich oder generisch "befüllt" sind (mit 08/15 Aufgaben -> auch ein Konzept wo manche Leute schwierigkeiten haben zu verstehen das es andere Leute gibt, die solche Kill 10 Gegner, Sammel 15 Fälle sogar mögen -> einfach weil manche Leute einfach auch gerne das Kampfsystem und Gameplay einfach genießen weil es ihnen Spass macht und ggf. vllt auch nicht immer mit Dialogen und Story zugesch**** werden möchten die davon eher ablenken - nur so nebenbei) und nicht verstehen warum man eine "leere große Welt" genießen kann. Einige Leute mögen halt das Gefühl der Größe, sie mögen die Szenerie genießen und ggf. interessante Orte erkunden, die Ästhetisch ansprechend sind, und selbst wenn es (wie IRL auch) über Strecken Hinweg ähnliche widerholende Elemente gibt, hilft das auch einer authentischen udn glaubhaften Welt.

Und so geht es mir bei BotW einfach auch, das war eines der Spiele, wo ich wirklich die Welt erkundet habe weil ich sie von mir aus komplett selber Erkunden wollte, und nicht weil ich jetzt irgendwelchen Belohnungen oder Quest hinterhergejagt bin. Und dafür wurde ich belohnt mit einem Spiel das ich auf meine eigene Weise genoßen habe, wo ich viele Erinnerungswürdige und Schöne Locations gefunden, und als auflockerung die kleineren Rätsel etc etc. Und das begeistert.

@LightningYu

Danke für deine ausführliche Erklärung wie es dir mit dem Spiel geht, was und warum dir was gefällt und so weiter. Es hat tatsächlich ein bisschen was von einem der einen Blinden was von Farben erklärt. XD Ich mache es schätze ich mal etwas kürzer mit meiner Antwort auf ein paar Teile. Zu erst Mal Belohnungen:

Wenn ich von Belohnungen spreche, meine ich nicht zwingend Items. Ich meine auch nicht Quests. Ich meine nicht mal NPCs. Ich ziehe mal Elden Ring heran, weil ich in diesem Spiel tatsächlich das Gefühl hatte das meine Reisen belohnt wurden. Da war zum Beispiel

Spoiler anzeigen

bei einer meiner Reisen ein Turm mit Feuer, der mich beschädigt hat. Beschädigt ist gut, er hat mich fast umgebracht. Ich reite und reite und mit einem mal ist da dieses laute Geräusch und dieser Wahnsinn der sich unfassbar schnell aufgebaut hat. Ich sah dann, dass da eine Art Sauron-Turm ist mit einer Flamme die sich über ihm bildet, wie eben Saurons Auge. Es war super mysteriös und unheimlich spannend, weil dieser Turm und was da geschieht wiederum eingebettet ist in die Geschichte der Welt. Da steckt etwas dahinter. Ich fühle mich hier für meine Erkundung belohnt, nicht nur weil da ein Turm steht, sondern weil da etwas neues passiert und das wiederum eine Basis hat in einer Narrative.

.

Äquivalent dazu seh ich diesen riesigen Labyrinth Kubus von Breath of the Wild. Fand ich irre geil anzusehen, unheimlich toll aber (vielleicht irre ich mich auch) ich habe beim Spielen nicht mitbekommen, dass der irgendwie.. wie soll ich sagen.. ja eben in eine Narrative eingebettet ist. Er wirkte für mich zwar optisch ansprechend aber mir fehlte der Rahmen drumherum. Am Ende war es einfach nur ein Labyrinth-Block und weiter nichts. Und das ist dann der Moment wo ich enttäuscht bin. Das ist in anderen Spielen nicht anders, wenn ich irgendwo hinkomme, was abseits liegt, was geheim wirkt, was "entdeckt" wird und dann ist dort einfach nichts. Ich erwarte gar keine Schätze oder eine neue Quest, was auch cool ist und was auch schon belohnend wäre aber das Mindestmaß ist halt... sagen wir ein Zettel auf dem steht "Du hast mein Geheimversteck gefunden, gratulation Wanderer! Siehst du das Wandbild hinter mir? Das zeigt wie ich damals den Quidditsch Pokal geholt habe!". Keine Ahnung, sowas halt.

Wenn dagegen die Belohnung nur.. Landschaft ist. Dann muss ich sagen, ist mir das zu wenig (vor allem, wenn die Landschaft nicht sehr variabel ist).

Du erwähntest auch The Witcher 3 und da wäre ein Beispiel nicht die Marker, sondern bspw. ein Schlachtfeld an dem i ch mit einem Mal vorbeikomme. Da gibt es nichts zu holen aber es ist eine distinkt andere Umgebung, die sich natürlich in die Welt einfügt und die eine Bedeutung hat, da auf sie referenziert wird und in einem größeren Kontext steht. Das mach diese Umgebung für mich so großartig und die Entdeckung dieser Umgebung.

Und wenn wir dann von Markern sprechen, da markiere ich mir dann eben gerne solche Dinge. Die Höhle der heiligen Lucia. Der Turm der Verdammnis. Oder aktuell in Projekt Zomboid, ein toller Wagen, ein Lager, eine Tankstelle, Dinge die interessant und nützlich sind, zu denen man noch ein Mal zurückkehrt. Dagegen sind mir einzelne Items relativ egal. Aber das grundlegende Prinzip eine eigene Karte zu händeln finde ich immer ziemlich toll, vor allem wenn sie gut gemacht ist und mir viele Optionen zum Kritzeln liefert (und gerne darf dann auch mal die InGame Uhr aus sein bitte XD).